有图有真相——无症状也要做肠镜!

2019-03-04 胃肠病 胃肠病

结直肠癌,也就是大肠癌,近年来由于饮食结构的变化等原因,发病率是逐年上升,但是很多人对其缺乏了解,且大肠癌早期也没有什么特别明显的症状,所以很多患者一经发现多数都已到中晚期,严重影响了治疗效果。

中国肠癌的发病递增速度是世界平均的两倍。40岁以上是肠癌的集中发病群体,但近十年来正在不断年轻化。调查发现,有腺瘤息肉的患者最年轻的只有16岁,确诊为肠癌的仅23岁。30~40岁的腺瘤发现率高达22.1%。而腺瘤息肉是肠癌的主要元凶。

下面两个病例都是无症状体检发现的早期结肠癌。

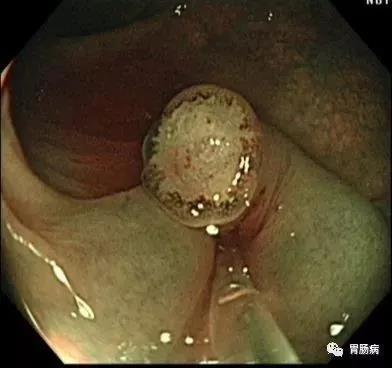

病例一

患者男性,75岁。无明显不适症状,例行肠镜检查。

乙状结肠处发现一枚长蒂息肉,范围约1.5×1.5×1.0cm。

NBI仔细观察发现局部腺管排列紊乱,考虑局灶恶变。

黏膜下注射生理盐水后,病灶抬举明显,其周围黏膜可见明显的“白斑”。

圈套器下压后切除病灶,切缘距病灶基底约8mm。

钛夹封闭创面。

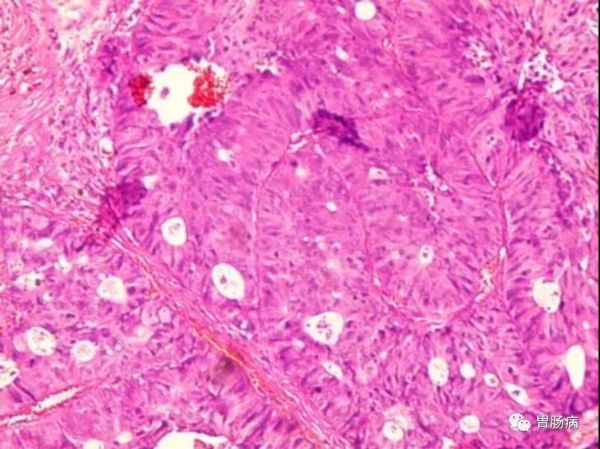

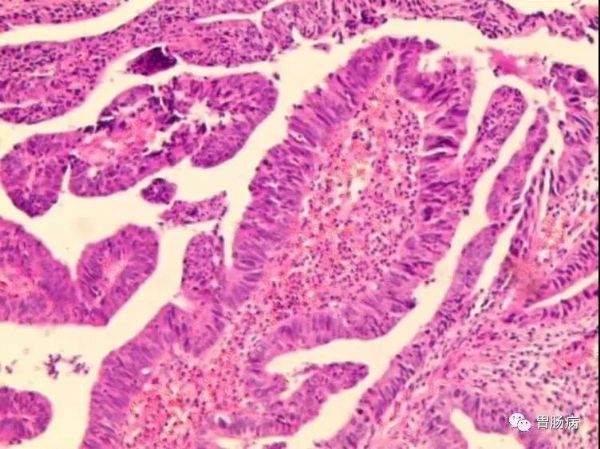

病理显示绒毛状腺瘤,局灶癌变。

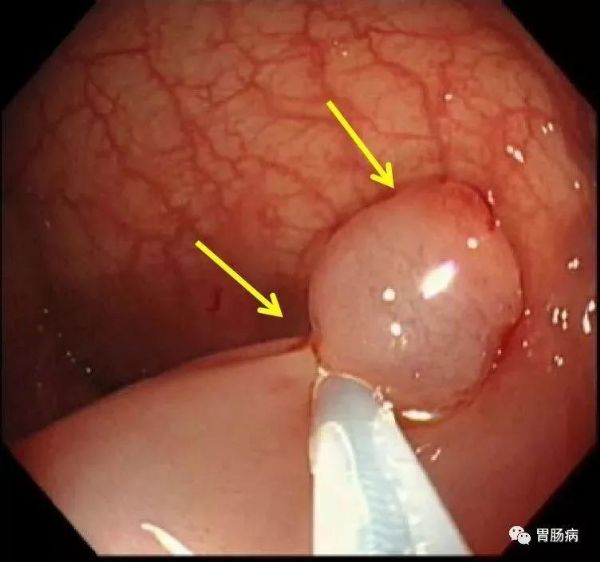

病例二

患者男性,50岁。无明显不适症状,听别人说年纪大了应该做个肠镜检查,故行肠镜检查。

直肠、乙状结肠及升结肠可见多枚广基、带蒂息肉样隆起。其中乙状结肠一枚息肉表面发白凹陷。

NBI观察腺管结构消失,同样考虑恶变可能。

同样圈套器下压后切除病变。病变基底距切缘约1cm。

病变切除后创面。

钛夹封闭创面

病理结果显示息肉癌变。

两个病例皆无明显的不适症状而来行肠镜检查,并且都发现有癌变的息肉,经过内镜下扩大切除,获得治愈。这就是内镜医生一直努力追求的目标:早期发现,早期治疗,挽救更多的生命!

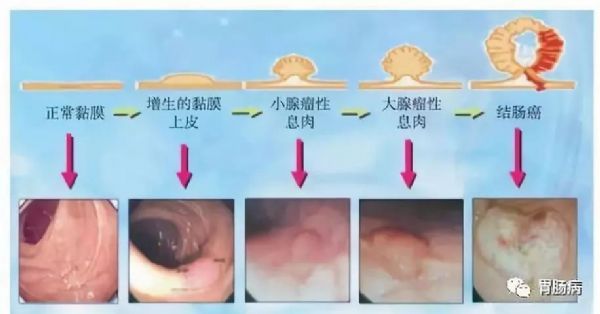

正常黏膜?增生?腺瘤形成?腺瘤癌变

这个过程,一般需要5~10年的时间,我们有足够的时间发现并及时切除掉,以绝后患。

所以,肠息肉就是体内的定时炸弹,如不及时发现并切除,早晚会酿成大祸。只要及时做个肠镜,在它恶变之前逮到它,就能有效预防。

以下几种情况,无论有无症状,都尽早做一次筛查:

作者:胃肠病

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

小提示:本篇资讯需要登录阅读,点击跳转登录

#肠镜#

32

#无症状#

39