JACC:严重肢体缺血的外周动脉疾病患者的动脉病理变化

2018-10-30 MedSci MedSci原创

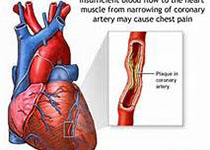

严重的肢体缺血(CLI)是外周动脉疾病(PAD)的主要并发症之一。本研究的目的旨在评估CLI患者膝盖上和膝盖下标本的PAD病理变化。本研究共纳入了95例外周动脉疾病患者的121个截肢标本,其中75例患者存在CLI,截肢标本的股动脉和腘动脉(FEM-POP)与膝下动脉(INFRA-POP)被单独进行病理分析。最终共分析了299条动脉,在239条来自CLI患者的动脉中,动脉粥样斑块在FEM-POP中更

作者:MedSci

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#JACC#

36

#疾病患者#

29

#严重肢体缺血#

0

#ACC#

36

#外周动脉#

38