Nucleic Acids Res:长非编码RNA在节律基因调控方面的研究成果

2017-04-14 严军 生物帮

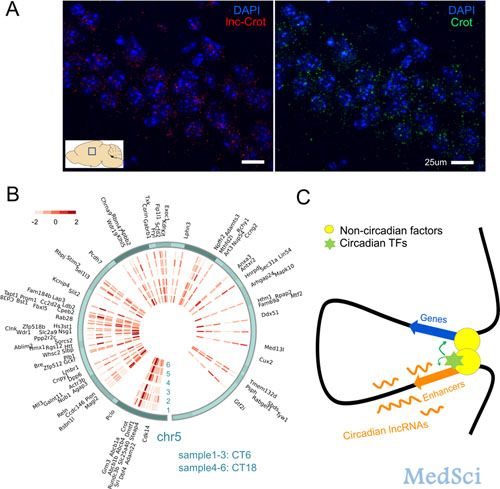

2017年3月8日,国际核酸类重要学术期刊《Nucleic Acids Research》杂志在线发表了中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心、中科院神经科学研究所严军研究组题为“A class of circadian long non-coding RNAs mark enhancers modulating long-range circadian gene regulation”的论文。研

作者:严军

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#acid#

37

#CID#

41

#研究成果#

35

#非编码#

34

#长非编码RNA#

35