EASL发布2012肝豆状核变性(Wilson’s病)临床实践指南

2012-03-10 MedSci MedSci原创

2012年2月份,欧洲肝脏研究学会(EASL,European Association for the Study of the Liver)推出该学会的首部肝豆状核变性(Wilson’s disease,威尔逊氏病)的诊疗指南,下面是该指南的推荐要点! 推荐要点: ? 任何病因不确定的肝功能异常或神经运动障碍的患者均应考虑肝豆状核变性应的诊断。单独年龄一项不应该作为排除威尔逊氏病的诊断基础。

2012年2月份,欧洲肝脏研究学会(EASL,European Association for the Study of the Liver)推出该学会的首部肝豆状核变性(Wilson’s disease,威尔逊氏病)的诊疗指南,下面是该指南的推荐要点!

推荐要点:

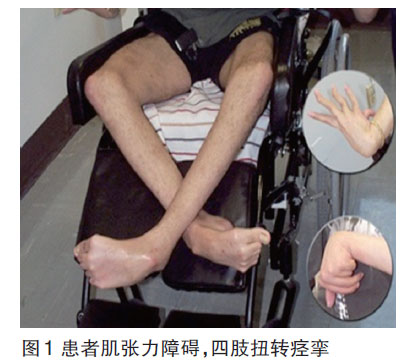

• 任何病因不确定的肝功能异常或神经运动障碍的患者均应考虑肝豆状核变性应的诊断。单独年龄一项不应该作为排除威尔逊氏病的诊断基础。

GRADE 分级* II-2,A,1

AASLD 分级**Class I, Level B

• 任何不明原因的肝病患者在合并神经或神经精神性疾病的情况下必须考虑肝豆状核变性诊断。

GRADE 分级 II-2,A,1

AASLD 分级 Class I, Level B

• 由有经验的检验人员在裂隙灯下检查凯-费环(棕绿色至金黄色的色素环,)。即使患者患有神经系统疾病但未见凯-费环则不排除肝豆状核变性的诊断。

GRADE 分级 II-2,A 1

AASLD 分级 Class I, Level B

• 神经功能评价及脑部成像,最好是磁共振,应在所有肝豆状核变性患者治疗前进行,应该是任何表现与肝豆状核变性相同的神经系统症状患者评价的一部分。

GRADE 分级 II-2,B 1

AASLD 分级 Class I, Level C

• 血清铜蓝蛋白水平低应作为肝豆状核变性的诊断依据。临界水平则需进一步评估。血清铜蓝蛋白在正常范围内不一定排除诊断。

GRADE 分级 II-2,A 1

AASLD 分级Class I, Level B

• 典型症状患者24小时基础尿铜排泄量> 1.6μmol。轻度肝病患儿24小时基础尿铜排泄量只能是轻度升高,甚至可能是在正常范围内。指标降至> 0.64μmol/24小时,可能对检测无症状患者有益,但敏感性降低,并会与其他肝损伤患者发生重叠。

GRADE 分级 II-2,B 1

AASLD 分级 Class I, Level C

• 肝实质铜含量> 4μmol/g干重可提供重要的诊断信息,没有直接诊断的病例及未治疗的年轻患者应检测该指标。未治疗的患者如果肝铜含量正常(<0.64-0.8μmol/g干重),则基本上排除肝豆状核变性的诊断。

GRADE 分级 III,B 2级

AASLD 分级 Class I, Level C

• 目前特异性等位基因探针基因突变分析或全基因测序可用。已知基因突变特异性检测或单倍型分析应该是肝豆状核变性患者一级亲属筛查的主要模式。

GRADE 分级 II-2,B 1

AASLD 分级 Class I, Level B

• 有症状的肝豆状核变性症状患者初始治疗应包括螯合剂(D - 青霉胺或曲恩汀)。曲恩汀的耐受性更好。

GRADE 分级 II-1,B 1

AASLD 分级 Class I, Level B

• 锌可能在神经病患者的一线治疗中发挥作用

GRADE 分级 II-2,C 2

AASLD 分级 Class II, Level C

• 患者出现症状前的治疗或神经系统疾病的维持治疗可以采用螯合剂或锌治疗

GRADE 分级 II-1,B 1

AASLD 分级 Class I, Level B

• 肝豆状核变性需终身治疗,除非进行肝移植,否则不应该终止治疗。

GRADE 分级 II-1,B 1

AASLD 分级 Class I, Level B

• 如果使用锌治疗,需要密切监测转氨酶,如果实验室指标升高,则需改变螯合剂剂量。

GRADE 分级 C1

AASLD 分级I, Level B

• 患者应避免摄入铜浓度高的食物和水,尤其是在第一年的治疗期间。

GRADE 分级 II-3,B 2

AASLD 分级 Class I, Level C

• 急性肝功能衰竭的肝豆状核变性患者,当修订后King评分为11分或更高时应进行肝移植。

GRADE 分级 II-2,B 1

AASLD 分级 Class I, Level B [41]

• 对螯合治疗无效的失代偿期肝硬化患者应及时进行评估为肝移植做准备。

GRADE 分级 II-2,B 1

AASLD 分级Class I, Level B

• 怀孕期间应继续治疗肝豆状核变性,但D-青霉胺和曲恩汀最好减量。

GRADE 分级 II-3,B 1

AASLD 分级 Class I, Level C

• 应定期进行血清铜和铜蓝蛋白,肝酶和国际标准化比值,功能参数,全血细胞计数,尿液分析以及身体和神经系统检查等常规监测,每年至少两次。

GRADE 分级 II-2,B 1

AASLD 分级 Class I, Level C

• 每年服药后和停止治疗后2天应至少检测一次24小时尿铜排泄量。估计的血清游离铜可能是控制疗法的另一种有用的指标。

GRADE 分级II-3,B 1级

AASLD 分级 Class I , Level C

注:*GRADE 分级指The Grades of Recommendation, Assessment, Development, and Evaluation (GRADE) system

**AASLD 分级指 美国肝病研究学会American Association for the Study of Liver Diseases(AASLD )

来源:Journal of Hepatology 2012 vol. 56 | 671-685

下载:![]() wilson指南.pdf

wilson指南.pdf

作者:MedSci

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#实践指南#

32

#临床实践#

35

#EASL#

40

#变性#

34

#ASL#

39