北京协和医院赵海涛团队发现肝癌/胆道癌免疫治疗与肠道菌群密切相关

2024-06-22 测序中国 测序中国

持续临床获益组(DCB)和非持续临床获益组(NDB)肠道微生物多样性存在显著差异;接受免疫治疗的胆道癌患者的肠道细菌和代谢物相互作用发生了特殊变化;肠道细菌和代谢物有可能成为抗PD-1/PD-L1治疗

肝胆恶性肿瘤发病率高、死亡率高,特别是胆道癌恶性度更高。我国是肝胆肿瘤高发国家,大多患者在确诊时已为晚期,不可切除率高,且复发率很高,总体预后差。近年来,以免疫检查点抑制剂为基础的联合治疗在晚期肝胆肿瘤表现出良好的疗效,但不同的临床试验研究显示接受免疫联合治疗患者的客观缓解率仍然有限。如何通过生物标志物研究提高免疫联合治疗在肝胆肿瘤中的疗效是目前主要科学问题之一,而肠道菌群便是其中重要的关注点之一。

近日,北京协和医院赵海涛教授团队及合作者在肝癌/胆道癌免疫治疗与肠道菌群研究方面取得重要进展,2项成果分别发表于国际知名期刊。研究团队首次通过多组学研究技术,揭示了肠道菌群与肝癌/胆道癌免疫治疗之间的相互作用机制,并探索了如何通过调节肠道菌群来增强免疫治疗疗效。这一系列研究极富创新性,将为全球肝胆肿瘤患者提供新的治疗策略,并有效改善、提高患者预后及生存质量。

2024年6月3日,在Biomarker Research(IF=11.1)发表的题为“Gut microbiota and metabolites signatures of clinical response in anti-PD-1/PD-L1 based immunotherapy of biliary tract cancer”的论文中[1],研究团队首次通过多组学研究探索胆道癌肠道多界微生物与免疫治疗相关的变化。研究结果表明,持续临床获益组(DCB)和非持续临床获益组(NDB)肠道微生物多样性存在显著差异;接受免疫治疗的胆道癌患者的肠道细菌和代谢物相互作用发生了特殊变化;肠道细菌和代谢物有可能成为抗PD-1/PD-L1治疗的胆道癌临床结果的预后和预测生物标志物。

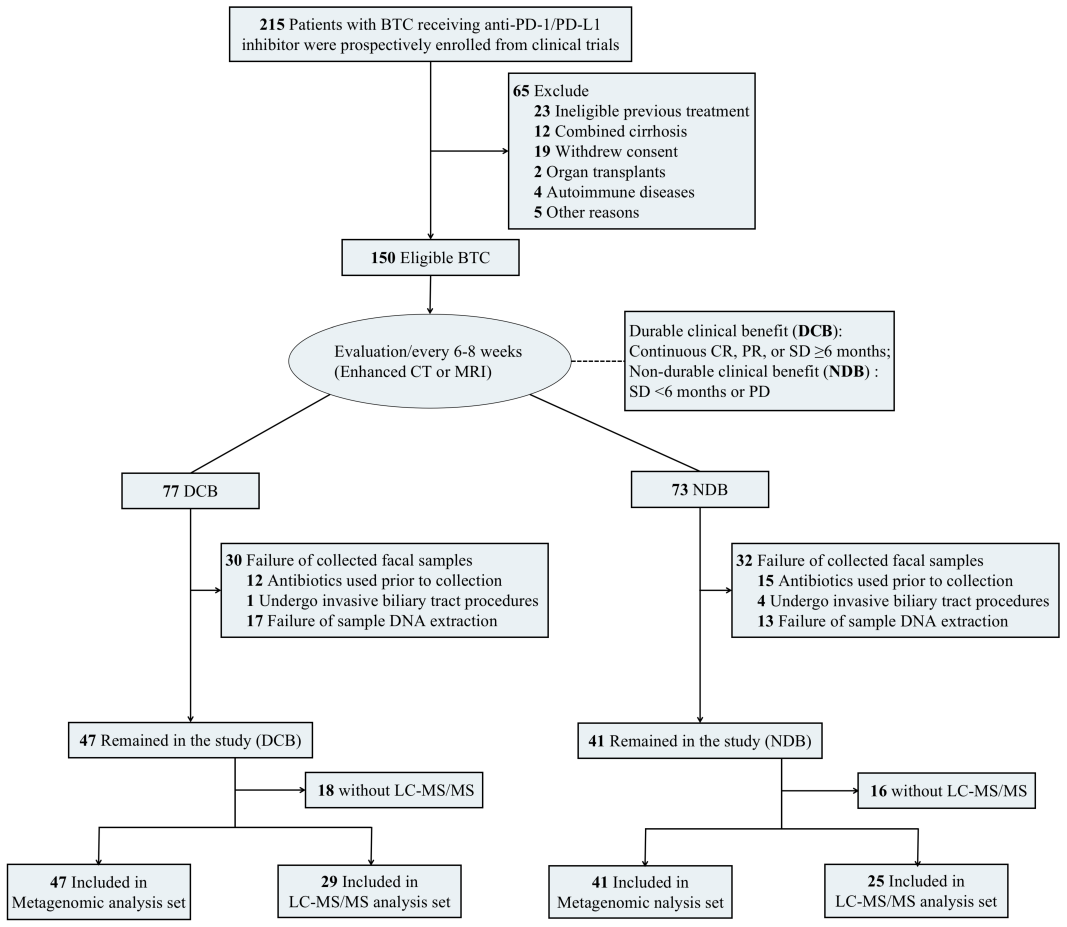

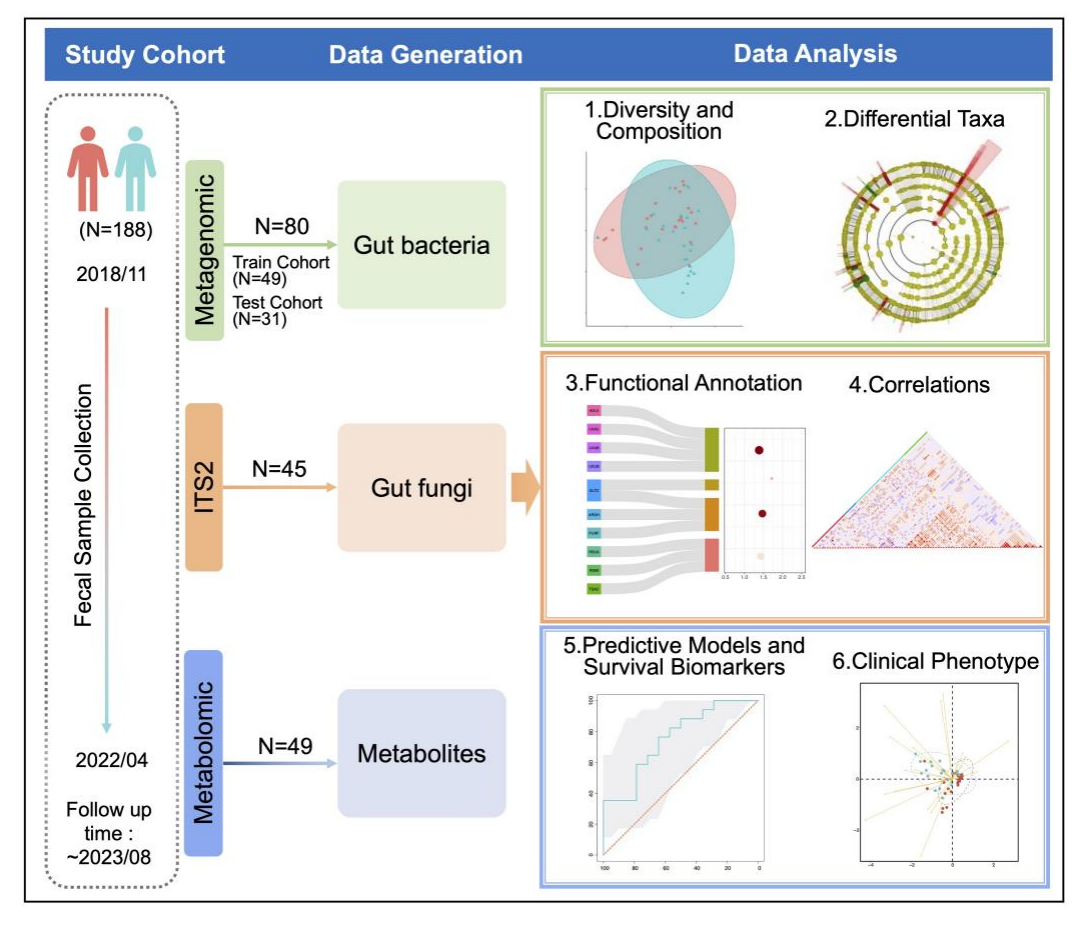

在2018年11月至2022年5月期间,该前瞻性队列研究共纳入88例接受PD-1/PD-L1抑制剂治疗的晚期胆道癌(BTC)患者。通过宏基因组、ITS2和LC-MS/MS,研究团队鉴定了不同免疫治疗反应组中显著富集差异的细菌、真菌和代谢物;探究了肠道细菌与代谢物、细菌与临床因素、代谢物与临床因素之间的关联。

图1.研究队列纳入流程图

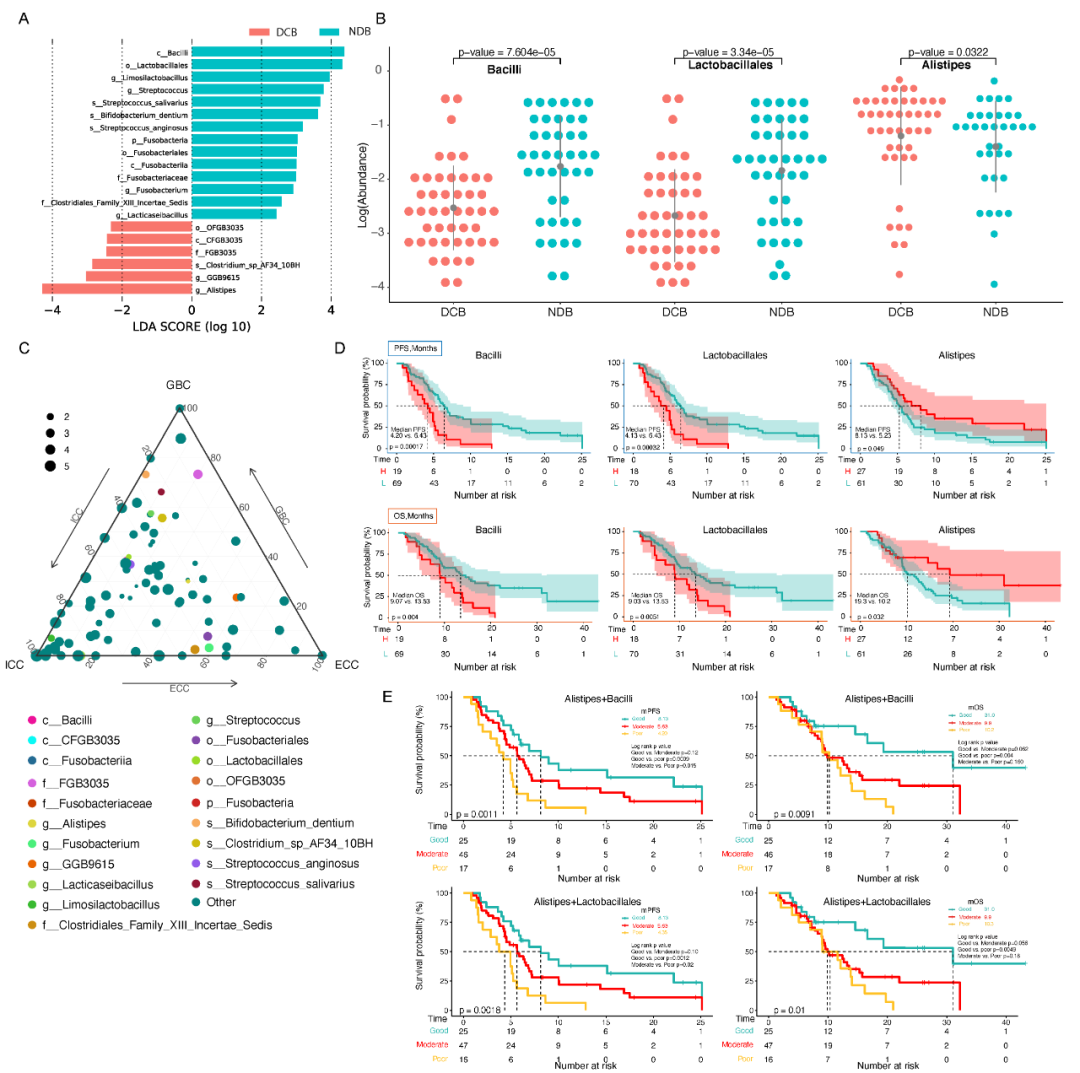

研究团队在DCB组和NDB组中均发现了差异明显的细菌及代谢物,而真菌的差异较小;其中,20种细菌和两种代谢物与生存率显著相关。当限制LDA >4.0时,Bacilli、 Lactobacillales和Alistipes被确定为预测生存率的候选生物标志物,其中Alistipes与生存率呈正相关,而Bacilli、Lactobacillales和代谢物Pyrrolidine与生存率呈负相关。

研究发现,富含Bacilli患者的中位无进展生存期(PFS)和中位总生存期(OS)显著更差;Lactobacillales也与较差的中位PFS和中位OS相关。但在富含Alistipes的患者中,研究团队观察到更好的生存获益(中位PFS:8.13个月vs. 5.23个月,P=0.049;中位OS:19.3个月vs. 10.2个月,P=0.032)。

将Alistipes与Bacilli或Lactobacillales结合后,不同表达组之间的OS和PFS差异更加明显,表明不同类群的结合在预测胆道癌患者接受免疫治疗的效果和生存方面更加可靠。此外,当对生存有益的细菌与代谢物相组合时,不同组合组之间的生存差异会更加明显。上述结果表明,肠道微生物群和代谢物是抗PD-1/PD-L1治疗BTC临床结果的潜在预后和预测生物标志物。

图2.差异细菌和代谢物与生存的关系

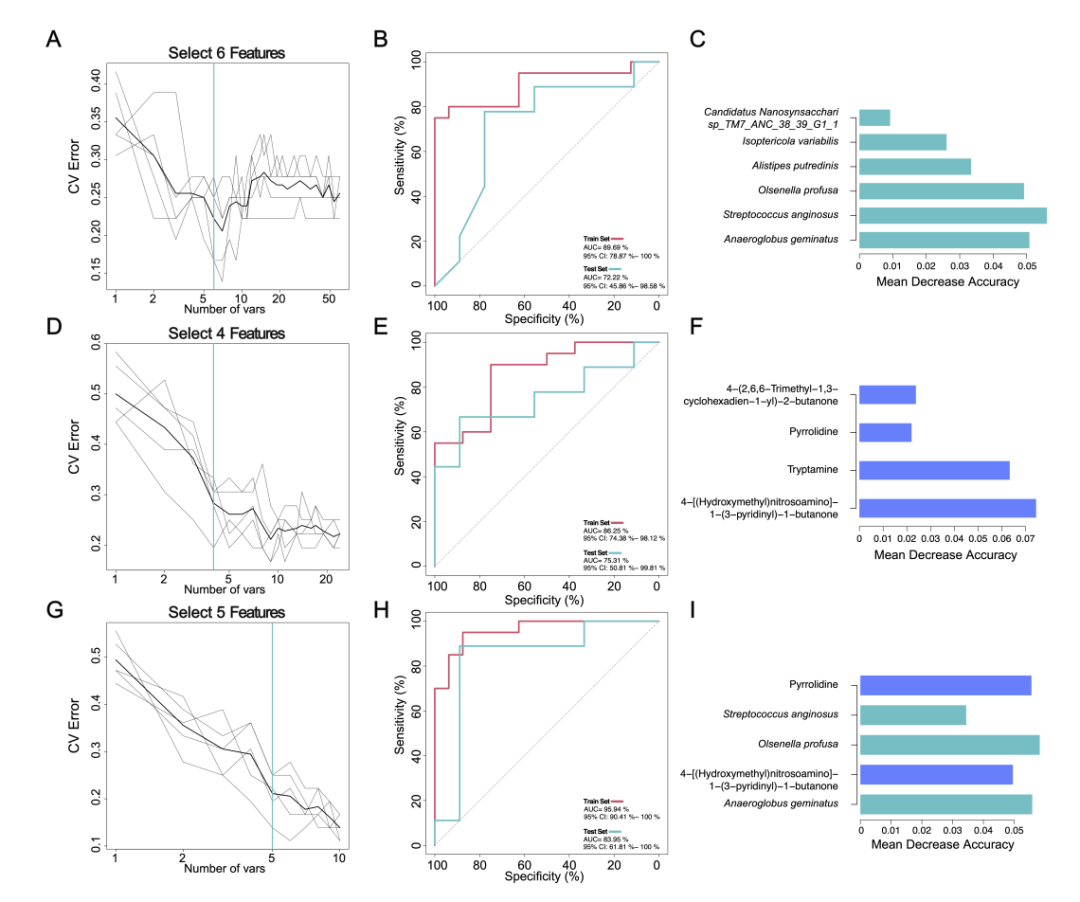

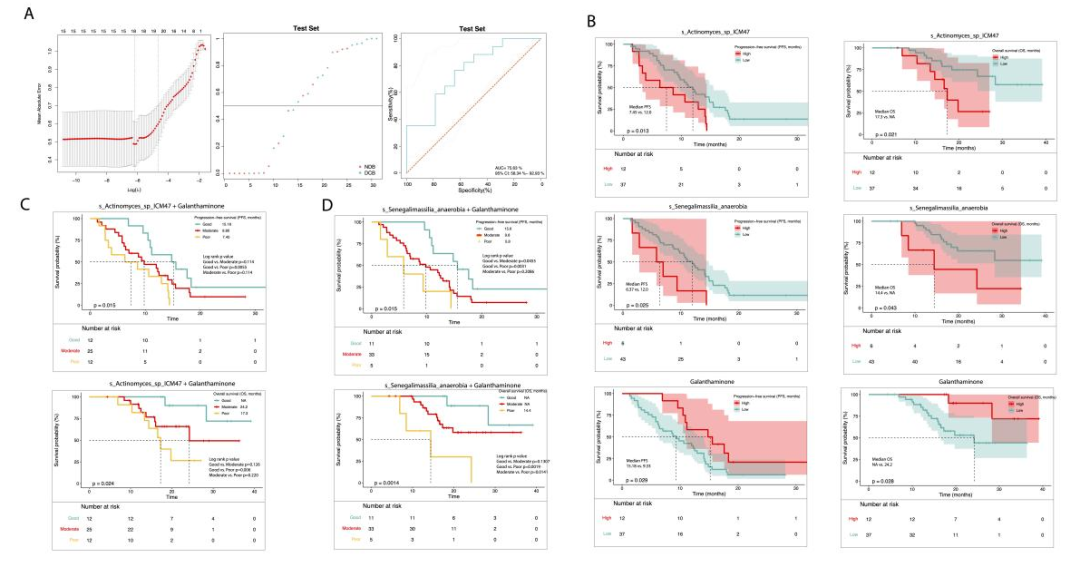

研究团队选择了不同数量的类群来构建随机森林模型,通过MeanDecreaseAccuracy和MeanDecreaseGin筛选关键物种或代谢物,并绘制ROC曲线来评估表征DCB和NDB组间主要差异细菌或代谢物的最佳模型。结果显示,一个由六种细菌组成的模型,可以区分DCB和NDB组患者(AUC=89.69%);另一个基于四种代谢物的随机森林模型也显示出类似的效果(AUC = 86.25%)。值得注意的是,使用三种细菌和两种代谢物的组合模型在区分DCB和NDB组患者时表现更好,AUC为95.94%。

研究团队在测试集中独立验证了上述模型的性能。结果显示,由三种细菌和两种代谢物组成的联合标记物模型在测试集中仍能有效区分DCB和NDB组患者,AUC为83.95%。

图3. 基于肠道细菌和代谢物的预测模型

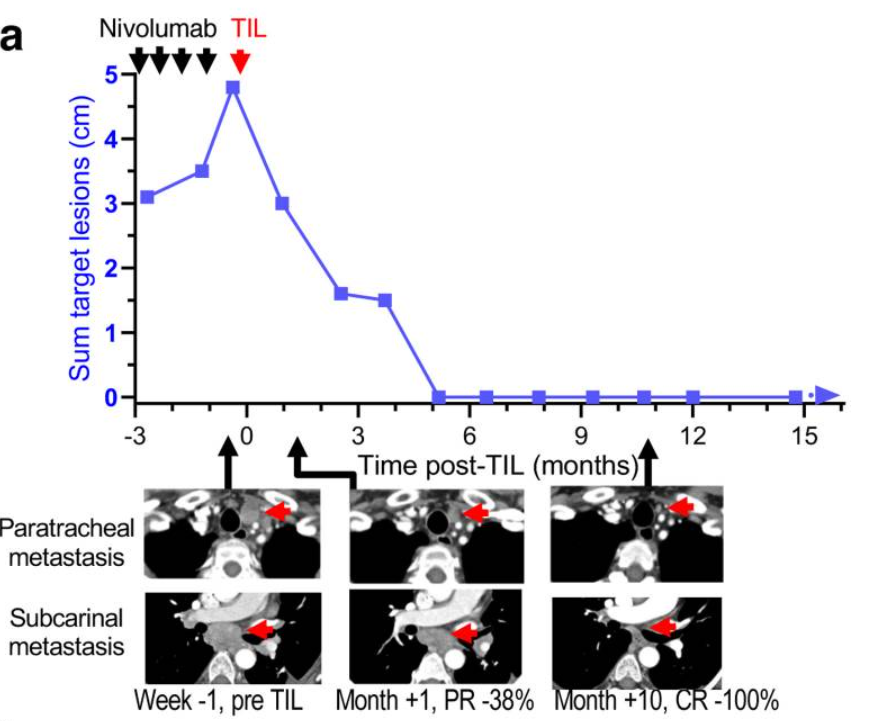

2024年6月6日,在Journal for ImmunoTherapy of Cancer(IF=10.9)期刊题为“Characterizations of multi-kingdom gut microbiota in immune checkpoint inhibitor-treated hepatocellular carcinoma”的文章中[1],研究团队重点关注肝细胞癌(HCC),首次通过多组学测序技术描述了接受ICI治疗的HCC患者的肠道多界微生物群(包括肠道细菌、真菌及代谢物)的状况和特征。研究结果表明,肠道细菌模型有可能成为HCC患者接受ICI治疗的临床疗效的预测性标志物,特异细菌及代谢物也有可能成为预后标志物。

先前研究已初步探讨了特定肠道细菌和代谢物与HCC抗PD-1治疗疗效之间的关系,但这些研究结果差异较大。因此,在2018年11月至2022年4月期间,研究团队前瞻性纳入了80名接受ICI治疗的晚期HCC患者,并利用宏基因组、ITS2和代谢组数据集分析了患者的多界微生物群特征。

图4. 研究工作流程图

研究结果表明,肠道细菌和代谢物在DCB组和NDB组之间存在显著差异,而真菌在两组间差异较小;治疗前,DCB组细菌和真菌的多样性高于NDB组,随着免疫治疗6-8周后,这种差异开始发生变化。

研究团队还探讨了DCB组和NDB组肠道多界微生物的变化,建立了以18种细菌为基础的LASSO分类器模型,以预测免疫疗法是否持续获益(训练集AUC=100%;测试集AUC=75.63%),并筛选出两种细菌(Actinomyces_sp_ICM47和Senegalimassilia_anaerobia)和一种代谢物(Galanthaminone)可作为接受ICI治疗的HCC患者生存预测标志物。

此外,结合细菌和代谢物的生存分析表明,Actinomyces_sp_ICM47/Senegalimassilia_anaerobia的低表达与Galanthaminone富集的结合预示着较好的生存。肠道微生物中特定细菌或代谢物的富集可能会增强抗PD-1疗法的临床反应并延长生存期,从而预测接受免疫治疗的HCC患者的生存;细菌和代谢物的组合可预测更高的生存,上述结果表明这些高度富集特定细菌或代谢物的共同存在可能会通过某种机制增强免疫治疗对HCC患者的影响。

图5.预测模型和肠道细菌、代谢物与生存之间的关联

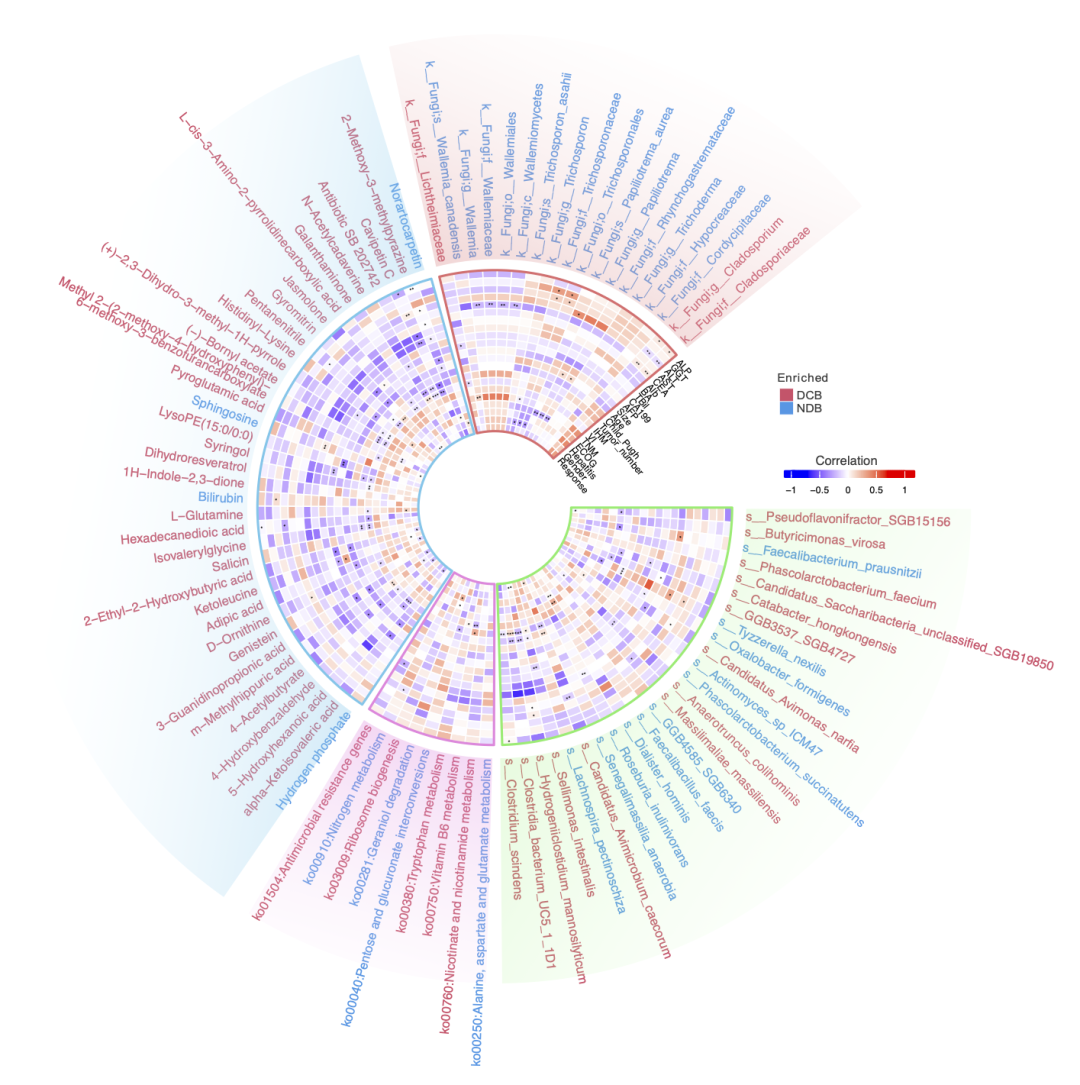

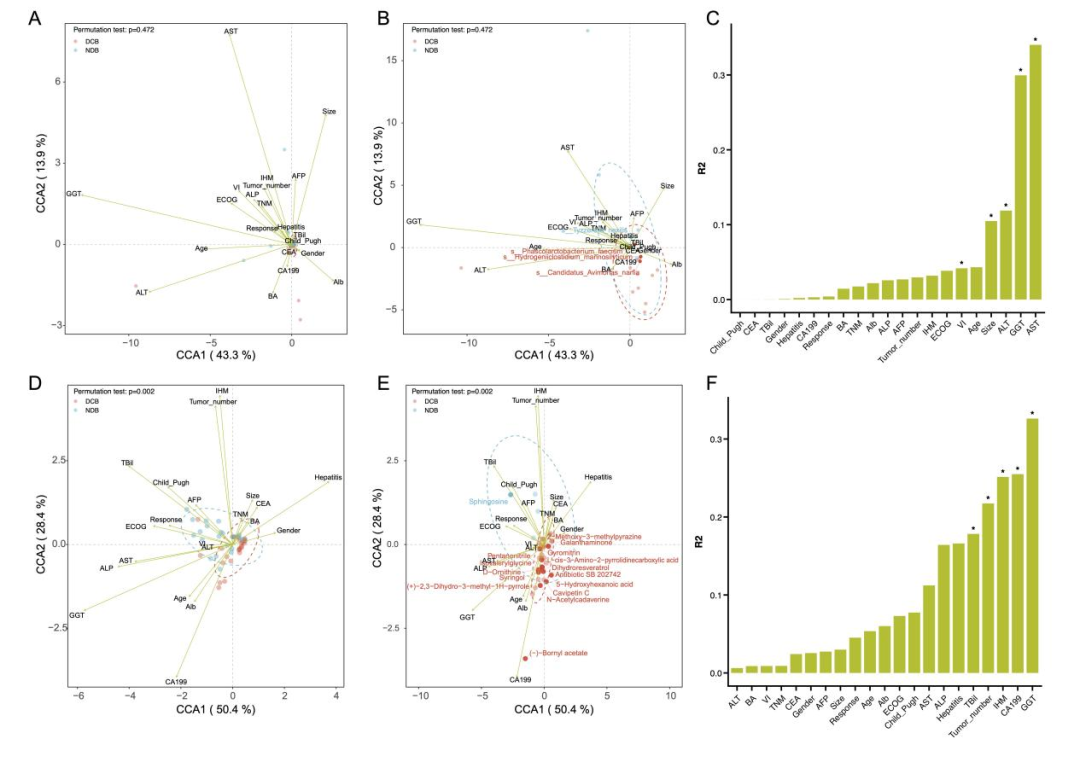

肠道微生物(包括细菌、真菌和代谢物)是一个复杂的动态平衡系统,受多种因素影响。为明确临床表型对肠道微生物可能产生的影响,研究团队对差异细菌、真菌、代谢物和KEGG通路与临床表型进行了相关性分析,并利用CCA分析探讨了临床表型对细菌和代谢物分布的影响。

结果显示,Clostridium_scindens和Clostridia_bacterium_UC5_1_1D1 等差异细菌与Tbil和BA等临床表型密切相关;相比之下,能够预测与患者生存相关的细菌,如Actinomyces_sp_ICM47和Senegalimassilia_anaerobia,受临床因素的影响较小。肿瘤数量和IHM与差异代谢物密切相关,而与生存相关的代谢物Galanthaminone则不受临床因素影响。此外,大多数差异真菌和KEGG通路受临床表型的影响较小,其中KO00250通路与临床表型无显著相关性,这揭示了真菌的相对稳定性以及KO00250通路在整个免疫治疗过程中的重要作用。

CCA分析结果表明,临床表型对细菌分布的总体影响不明显,而对DCB组和NDB组之间代谢物分布的总体影响相对显著。AST、GGT、ALT、肿瘤大小和血管侵犯(VI)等多种因素可显著影响肠道细菌(如Candidatus_Avimonas_narfia)的分布;而GGT、CA19-9、肝内转移(IHM)、肿瘤数目和总胆红素(TBil)则显著影响Galanthaminone和Sphingosine等代谢物的分布。临床因素对DCB组和NDB组肠道微生物富集异质性的影响表明,ICI治疗的临床反应和生存获益取决于整个肠道微生物的多样性和分类群落的不同富集程度。

图6.肠道细菌、真菌、代谢物和KEGG通路与临床因素的相关性

图7.肠道细菌组和代谢物的分布受临床因素的影响

综上所述,研究团队深入了解了肠道菌群与肝胆肿瘤免疫治疗之间的关系,对于改善此类患者接受免疫治疗的疗效、预后及irAE的全程化管理具有重要意义。

研究团队表示,以上两项研究探讨了肠道菌群多界微生物在肝胆肿瘤免疫治疗中的作用,特别是对胆道癌,提供了一种新的观点及理念。目前,两项研究未对肠道菌群对肝胆肿瘤免疫治疗作用的机制进行验证,这些机制研究虽在其他肿瘤中有所提及,但在肝胆肿瘤治疗中仍非常重要,团队正就此开展进一步的研究。

赵海涛教授表示:“肠道菌群与其他生物标志物不同,不仅可以作为免疫治疗反应及预后的标志物,同时也是潜在的治疗靶点。我们可以通过口服益生菌、抗生素、粪便移植等方式调控肠道菌群的状态从而提高肝胆肿瘤患者对免疫治疗的应答率。未来,研究者应该对肠道菌群给予更多的关注。”

北京协和医院肝脏外科副主任,主任医师,博士研究生导师。第23届吴杨奖获得者,教育部新世纪优秀人才,“荣耀医者”青年创新奖、2019年度科研先进个人三等奖、中华医学科技奖三等奖。

担任中国社会福利基金会-肿瘤精准免疫治疗公益基金创始人、中国临床肿瘤学会( CSCO) 肝癌专家委员会常务委员、中国微循环学会肝脏专业委员会秘书长及副主任委员、北京大学校友会理事、欧美同学会医师协会副秘书长、欧美同学会医师协会青委会主委、欧美同学会医师协会肝胆分会秘书长,副主委、科技部重大项目评审专家、国家药品监督管理局医疗器械审评专家、HBSN(SCI 收录IF: 8.0)杂志副主编 、WJG(SCI 收录IF: 5.742)杂志编委。

主持国家级、省部级、院校级基金项目19项,参与制定6大指南执笔5大共识,以通讯作者发表SCI学术论文173篇, 总影响因子超过1486.1分, 总他引次数超10700次,H-index 52。

[2] Zhu CP, Zhang CC, Wang SS, Xun ZY, Zhang DY, Lan Z, et al. Characterizations of multi-kingdom gut microbiota in immune checkpoint inhibitor-treated hepatocellular carcinoma. J Immunother Cancer. 2024; 12:e008686. doi: 10.1136/jitc-2023-008686.

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#肝癌# #肿瘤免疫治疗# #肠道菌群# #胆道癌#

9